「せっかく買った刺身を冷凍したら、解凍後にパサパサ…」そんな経験はありませんか?

実は、刺身の味を左右するのは「冷凍」よりも「解凍」の仕方。

この記事では、プロの料理人も実践している“味を落とさない冷凍刺身の解凍法”をわかりやすく紹介します。

読めば、もう「冷凍だから味が落ちる」なんて思わなくなるはずです。

\2024年に売れた商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>

\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>

冷凍刺身の味を決めるのは“解凍”だった!

冷凍と解凍で味が変わる理由

刺身を冷凍すると、魚の中にある水分が氷の結晶になります。この氷が大きいまま解凍されると、細胞が壊れてドリップ(魚の旨みを含んだ水分)が流れ出してしまうんです。つまり、冷凍の仕方よりも解凍の仕方で味が決まると言っても過言ではありません。

ゆっくり温度を上げることで、氷の結晶が小さく溶け、ドリップの流出を防げます。これが“おいしさを守る解凍”のポイントです。電子レンジの解凍モードなどで急激に温度が上がると、このバランスが崩れ、パサつきや生臭さの原因になります。

冷凍刺身がまずくなる主な原因

冷凍刺身の味が落ちる主な原因は以下の3つです。

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| 急激な温度変化 | 電子レンジや常温放置によるドリップ流出 |

| 長期保存 | 冷凍焼けで脂や旨味が劣化 |

| 空気に触れる | 酸化で色や風味が落ちる |

特に「常温で解凍」はNGです。魚が半解凍状態で長時間空気に触れると、雑菌が繁殖しやすくなります。味だけでなく衛生面でもリスクがあるため避けましょう。

正しい解凍で旨みが戻るメカニズム

魚の筋肉中には「イノシン酸」や「グルタミン酸」といった旨味成分があります。正しく解凍すると、これらが再び細胞内に行き渡り、自然な甘みとコクが感じられるようになります。

プロの料理人は「解凍も調理の一部」と考えており、時間をかけて温度をコントロールすることが最高の調味料になるのです。

鮮度を保つ冷凍のコツ

冷凍前においしさを閉じ込めるには、「水気をしっかり取る」「空気を抜く」「急速冷凍する」の3つが基本です。家庭では、ラップで包んでからフリーザーバッグに入れ、できるだけ空気を抜くようにしましょう。

さらに、冷凍庫の温度を−18℃以下に保つことで、細胞破壊を防ぎます。もし家庭用冷凍庫に急速冷凍機能があるなら、ぜひ使ってください。

家庭でもできるプロの「解凍前準備」

解凍前には、冷凍刺身を「冷蔵庫に移すだけ」ではなく、キッチンペーパーで包んでおくのがおすすめです。ドリップを吸収してくれるため、魚の表面が水っぽくならず、しっとりとした食感になります。

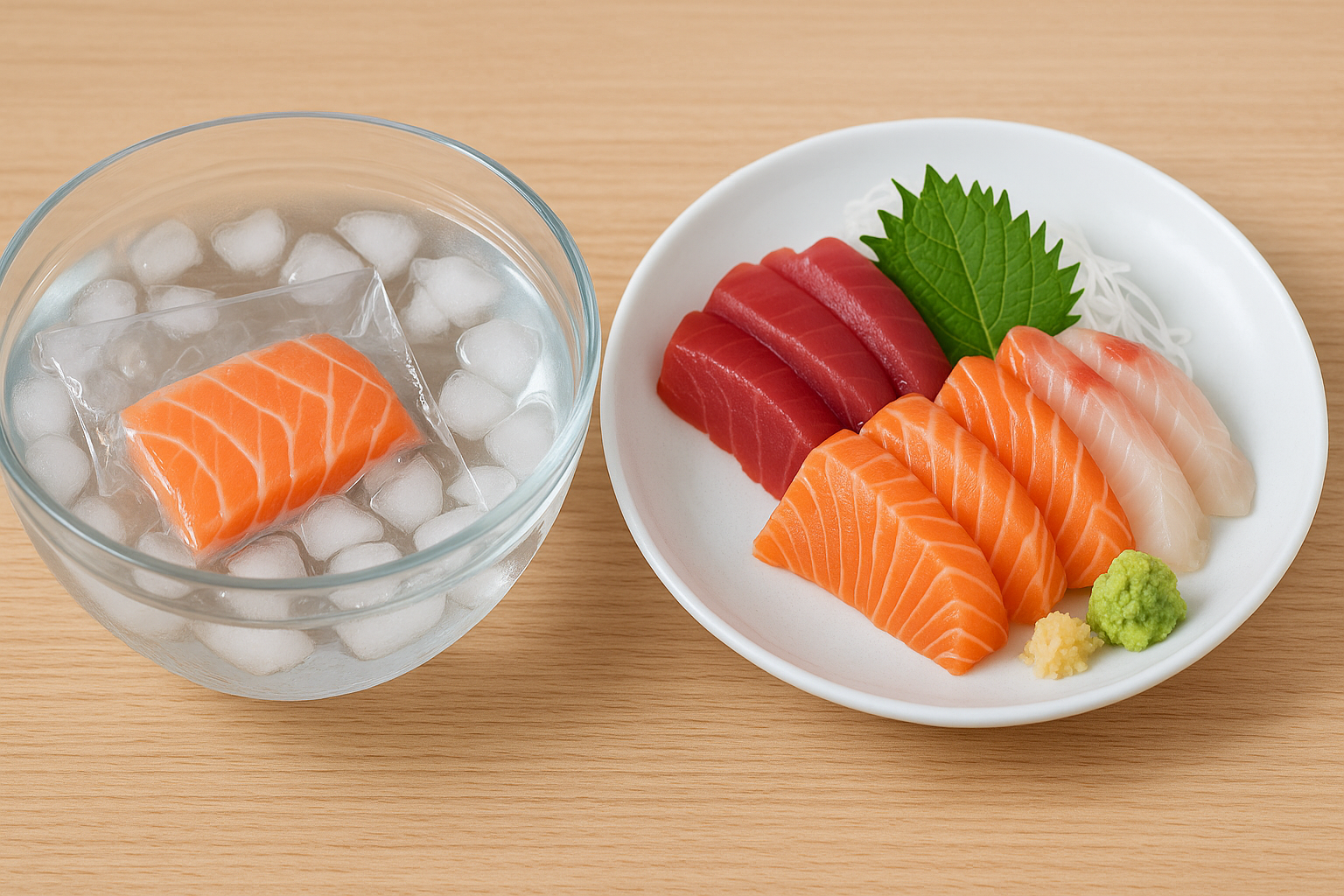

さらに、真空パックの場合は開封せず、そのまま解凍するのがベスト。外気に触れないので酸化や乾燥を防げます。

プロが教える!冷凍刺身の正しい解凍方法5選

冷蔵庫でじっくり解凍する方法

最もおすすめなのが「冷蔵庫解凍」です。温度が一定で、雑菌の繁殖を防ぎながらゆっくり解凍できます。

やり方は簡単。冷凍刺身をキッチンペーパーで包み、ラップをして皿に乗せ、5〜8時間かけて冷蔵庫内で自然解凍します。時間はかかりますが、味の変化が少なく、ドリップも最小限に抑えられます。

前日の夜に冷蔵庫へ移しておけば、翌日の夕食にちょうど良い状態になりますよ。

氷水で解凍する方法

時間を少し短縮したい場合は「氷水解凍」がおすすめです。ボウルに氷と水を入れ、そこに真空パックやラップしたままの刺身を沈めます。

温度が一定(約0℃前後)に保たれるため、冷蔵庫解凍に近い品質を保ちながら、2〜3時間で解凍可能です。

注意点は、水がぬるくなってきたら氷を足すこと。温度が上がると一気にドリップが出やすくなります。

塩水を使った「旨みアップ解凍法」

プロの寿司職人も実践する方法が「塩水解凍」です。海水程度(約3%)の塩水を作り、その中にラップを外した刺身を浸します。

塩分が細胞内外の浸透圧を安定させ、ドリップの流出を防ぎながら旨味を戻す効果があります。

約20分〜1時間ほどで解凍でき、魚の風味が際立ちます。特にマグロやサーモンなど脂の多い魚におすすめです。

真空パックのまま解凍する場合のコツ

業務用や通販の冷凍刺身は、真空パック状態で届くことが多いですよね。その場合は袋を開けず、冷蔵庫か氷水で解凍します。

空気に触れないことで酸化を防ぎ、色や風味を保ちます。

完全に解凍されたら、袋から出してキッチンペーパーで軽く水分を拭き取ればOK。開封するタイミングが味の決め手です。

急ぎたいときの“やってはいけない解凍法”

「すぐ食べたい!」というとき、電子レンジの解凍モードや流水を直接当てる方法を使いたくなりますが、これはNGです。

電子レンジは場所によって熱のかかり方が違うため、表面が半分火が通ってしまうことも。流水は外側だけが先に溶け、中心がまだ凍っている「ムラ解凍」になります。

急ぐ場合でも氷水か冷蔵庫を使うのがベストです。

魚種別のベスト解凍法まとめ

マグロの解凍法:ドリップを出さないコツ

マグロは刺身の中でも特にデリケートな魚。脂が多く、ドリップが出やすいのが特徴です。冷凍マグロをおいしく解凍するコツは、「低温で時間をかける」こと。

真空パックのまま冷蔵庫で半日ほど置くのが理想です。早く解凍したい場合は、氷水解凍も有効ですが、水が直接触れないように注意してください。

解凍後は、ペーパーで優しく表面の水分を拭き取り、10分ほど常温に置いてから切ると、脂がなじんで旨味が引き立ちます。

切るときは、繊維を断ち切るように包丁を入れると、口当たりがなめらかになります。

冷凍マグロの失敗例は「冷凍庫から出してすぐに室温で放置」。これはドリップが大量に出る原因です。必ずゆっくり温度を上げて、旨味を逃さないようにしましょう。

サーモンの解凍法:脂を活かす温度管理

サーモンは脂の甘みが魅力ですが、その分、温度管理を間違えると臭みやベタつきが出やすい魚でもあります。

おすすめは、塩水解凍。3%の塩水(500mlの水に大さじ1の塩)を作り、そこにサーモンを30〜40分ほど浸すだけ。

塩水が余分なドリップを吸収してくれるため、解凍後の食感がしっとりします。

解凍後は、表面をペーパーで軽く押さえて余分な水分を除き、10分ほど冷蔵庫で寝かせましょう。

脂が全体に回って、口に入れた瞬間にとろけるような食感になります。

おろし生姜やレモンを添えると、さらに爽やかな味わいに仕上がります。

タイ・ヒラメなど白身魚の繊細な解凍法

白身魚は身がしまっていて水分が少ないため、非常にデリケート。常温解凍はもちろん、氷水でもやや時間をかけすぎると旨味が逃げます。

おすすめは、冷蔵庫で8〜10時間の低温解凍。ゆっくりと温度を上げることで、身のハリと透明感を保てます。

解凍後は、軽く塩をふって10分ほど置くと余分な水分が抜け、さらに味が締まります。

白身魚は脂よりも「身の歯ごたえ」が命。食べる直前に切るのがポイントです。時間が経つとドリップで表面が変色しやすくなるため注意しましょう。

イカ・タコの食感を保つ方法

イカやタコは、魚と違って筋肉の繊維が強く、冷凍によって硬くなりやすい食材です。

これらをおいしく解凍するには、「氷水解凍+軽い湯通し」が最適。

氷水で2時間ほどかけて解凍したあと、表面を1〜2秒だけ熱湯にくぐらせると、食感がほどよく締まり、ぬめりも取れます。

その後、冷水で一気に冷やせば、プリッとした歯ごたえが復活します。

特にタコは、茹ですぎると硬くなるので注意。解凍直後に包丁で薄めにスライスすることで、より柔らかく感じます。

刺身盛り合わせをまとめて解凍する場合の注意点

刺身の盛り合わせを冷凍している場合、魚の種類によって適温や時間が異なります。

そこでおすすめなのが、「段階解凍」。

脂が多い魚(マグロやサーモン)は先に冷蔵庫に移し、白身魚やイカなどは後から追加して解凍します。

全てを同じタイミングで解凍すると、先に溶けた魚が水っぽくなり、見た目も悪くなります。

また、解凍後に盛り付ける際は、ペーパーで水分をしっかり取り、冷たい皿に盛ると鮮度が保てます。

解凍後のひと手間で味が変わる!プロの仕上げ技

解凍後の水分を取る“ペーパー処理”のコツ

解凍した刺身の表面には、ドリップや余分な水分が必ず出ています。これをそのままにすると、味がぼやけて生臭さの原因にもなります。

おすすめは、キッチンペーパー+ラップで軽く包む方法。5分ほど置くだけで余分な水分が吸収され、旨味がギュッと閉じ込められます。

力を入れすぎず、優しく押さえるのがコツ。特にマグロやサーモンなど脂の多い魚は、軽く表面を拭くだけでも見た目が格段に美しくなります。

温度を戻してから食べる理由

冷たいまま食べると、脂が固まって本来の味がわかりにくくなります。

刺身は「ほんのり冷たい常温(約10℃)」が理想。冷蔵庫から出して10〜15分ほど置くだけで、脂の甘みや旨味がしっかり感じられます。

特に中トロやサーモンなどは、このひと手間で別物の味になります。冷えすぎていると舌がマヒして、風味を感じづらくなるのです。

醤油・薬味の合わせ方で味を引き立てる

刺身をおいしく食べるためには、調味料も大切です。

白身魚は「薄口しょうゆ」や「塩+オリーブオイル」、マグロは「濃口しょうゆ+わさび」、サーモンには「レモン+岩塩」など、魚に合わせた味付けを工夫しましょう。

塩水解凍した刺身は、すでに軽く塩分が含まれているので、醤油をつけすぎないのがポイントです。薬味は少量をのせて、素材の味を楽しみましょう。

見た目も美しくする“盛り付けの工夫”

おいしい刺身は、見た目も大切です。器を冷やしておくことで、鮮度を長持ちさせられます。

盛り付ける際は、色のコントラストを意識して、赤(マグロ)、白(タイ)、オレンジ(サーモン)を交互に並べると華やかです。

大葉や大根のつまを添えると、余分な水分を吸ってくれるだけでなく、香りのアクセントにもなります。

食べきれなかったときの保存方法

解凍した刺身は基本的に再冷凍NGです。食感や風味が落ちてしまいます。

どうしても残ってしまった場合は、漬けにするのがおすすめ。

しょうゆ・みりん・酒を1:1:1で合わせ、刺身を15分ほど漬けて冷蔵保存すれば、翌日もおいしく食べられます。

また、丼や手巻き寿司などにアレンジするのも良いですね。

よくある質問Q&A|失敗しないためのポイント

解凍後に臭いが気になるのはなぜ?

解凍時に出たドリップを放置したり、室温で長時間置くと、雑菌が繁殖して臭いが出ます。

ドリップをすぐ拭き取り、低温で管理することが大切です。臭いが出てしまった場合は、レモン汁や酢水で軽く拭くとある程度軽減できます。

一度解凍した刺身を再冷凍しても大丈夫?

再冷凍はおすすめできません。組織が壊れ、旨味が逃げ、風味が劣化します。

どうしても保存する場合は、加熱して調理(漬け丼、照り焼きなど)に使いましょう。

冷凍した刺身の賞味期限はどれくらい?

目安は2〜3週間以内。長期保存すると冷凍焼けが進み、味が落ちます。

業務用の急速冷凍刺身なら1〜3ヶ月ほど持ちますが、家庭用冷凍庫では早めに使い切るのがベストです。

スーパーの冷凍刺身と自宅冷凍の違い

スーパーの冷凍刺身は「−40℃」前後で瞬間冷凍されており、細胞が壊れにくいのが特徴です。

一方、家庭用冷凍庫(−18℃)はゆっくり凍るため、氷の結晶が大きくなりやすく、解凍後のドリップが増えます。

そのため、家庭で冷凍する際はなるべく早く凍らせる工夫(アルミトレイの使用など)が必要です。

美味しく解凍できるおすすめアイテム紹介

-

真空パック機:酸化を防ぎ、鮮度長持ち

-

解凍プレート:熱伝導で自然解凍を短縮

-

食品用温度計:解凍温度の管理に便利

-

保冷皿:見た目と鮮度を両立

-

キッチンペーパー(厚手タイプ):ドリップ対策に必須

まとめ

冷凍刺身は「冷凍技術」よりも「解凍の技」で味が決まります。

冷蔵庫や氷水でゆっくり時間をかけることで、旨味を逃がさずおいしく食べられます。

魚の種類や脂の量に合わせた方法を選ぶことで、プロの味を家庭でも再現できます。

少しの手間で、冷凍刺身がまるで新鮮なネタのように変わりますよ🍣