気づけば部屋のあちこちに「使っていないのに捨てられない物」がたまっていませんか?洋服、雑貨、書類、思い出の品…。手放せない理由は人それぞれですが、共通しているのは「どうしたらいいか分からない」という迷いです。本記事では、そんな悩みを解消するための心理的な理解から実践的なステップまでを、わかりやすく解説します。読むだけで「今日から捨てられる!」と行動できるヒントが満載です。スッキリとした暮らしを目指したい方はぜひ最後までご覧ください。

\2024年に売れた商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>

\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>

「捨てられない心理」を理解する

なぜ物を捨てられないのか?心理的な背景

「使っていないけれど、どうしても捨てられない」という経験は多くの人にあります。その背景には、人間の脳の働きや心理的な傾向が深く関わっています。まず、人は「損をすること」を極端に嫌う生き物です。行動経済学では「損失回避の法則」と呼ばれ、持っているものを手放すことは“失う”行為だと脳が認識してしまいます。結果として、「捨てたら後悔するかもしれない」と感じやすくなるのです。さらに、物には単なる機能的価値だけでなく、「買ったときの自分の努力」や「誰かからのプレゼント」という情緒的な意味も付与されます。そのため、手放すことは“思い出を消すこと”のように感じてしまい、心理的に大きなハードルになります。つまり、捨てられないのは性格の問題ではなく、人間の普遍的な心理に基づいた自然な反応なのです。

「もったいない精神」が与える影響

日本人に特に強く根付いているのが「もったいない精神」です。これは資源を大切にする美しい文化ですが、時に「捨てられない理由」として大きな壁になります。まだ使えるのに捨てるのは悪いこと、環境に負担をかけるのではないか、と罪悪感を覚えてしまうのです。しかし実際には、家に眠っているだけの物は“使われない資源”であり、それこそが最ももったいない状態です。使われていない洋服や雑貨が押し入れを占領していることで、新しいものを迎える余地がなくなり、結果として生活の循環が滞ってしまいます。つまり「もったいない」という感覚を“捨てないこと”に使うのではなく、“活かすために手放す”方向に切り替えることが重要です。リサイクルや寄付といった選択肢を取り入れると、「もったいない」の心を保ちつつ前に進むことができます。

思い出の品を手放せない理由

アルバム、手紙、旅行のお土産など、思い出に結びついた品は特に手放しにくいものです。これは「物=記憶」という心理的なリンクが働くためです。人はモノを見ることで過去の体験を思い出す仕組みを持っています。そのため、「この物を捨てたら思い出まで消えてしまうのでは」と感じやすいのです。しかし実際には、記憶は脳の中にあり、物はそのトリガーにすぎません。思い出そのものを失うわけではないのです。もしどうしても捨てにくいなら、写真を撮ってデジタル化する方法がおすすめです。物理的なスペースを空けつつ、思い出を残すことができます。また、どうしても残したいものは「思い出ボックス」を1つだけ決め、その中に収まる範囲で保管する、といったルールを作ると、過去の大切さと現在の暮らしのバランスを両立できます。

不安や後悔への恐れが生むブレーキ

「もしまた使うかもしれない」「捨てたあとに必要になったらどうしよう」――このような不安が捨てられない理由の大きな部分を占めています。これは人間が未来の不確実性に弱いことを示しています。しかし、冷静に振り返ると「いつか使う」と思って取っておいた物が実際に活躍することはほとんどありません。それよりも、家に物があふれて使いやすさが下がるデメリットの方が大きいことが多いのです。後悔への恐れを減らすためには、「捨てたら買い直せるか」という視点で考えるのがおすすめです。100円ショップで買えるような物を「いつかのため」にずっと保管しておくより、必要になった時に購入する方が結果的に効率的です。未来への不安ではなく「今の生活を快適にすること」に軸を移すと、捨てるハードルが下がります。

自分の「捨てられない理由」を書き出す方法

捨てられない背景を理解するためには、まず「自分がなぜ手放せないのか」を具体的に可視化することが有効です。紙やノートを用意し、捨てられない物を思い浮かべて「なぜ捨てられないのか」を1つひとつ書き出してみましょう。「高かったから」「思い出があるから」「罪悪感があるから」など理由は人それぞれですが、文字にすると客観的に眺められるようになります。そして、その理由が本当に今の自分に必要かどうかを問い直すのです。「思い出は心に残っている」「高かったけど使っていないならお金の無駄だった」といった再解釈ができれば、捨てられない気持ちは少しずつ和らぎます。心の整理を先にすることで、物理的な整理もスムーズに進むのです。

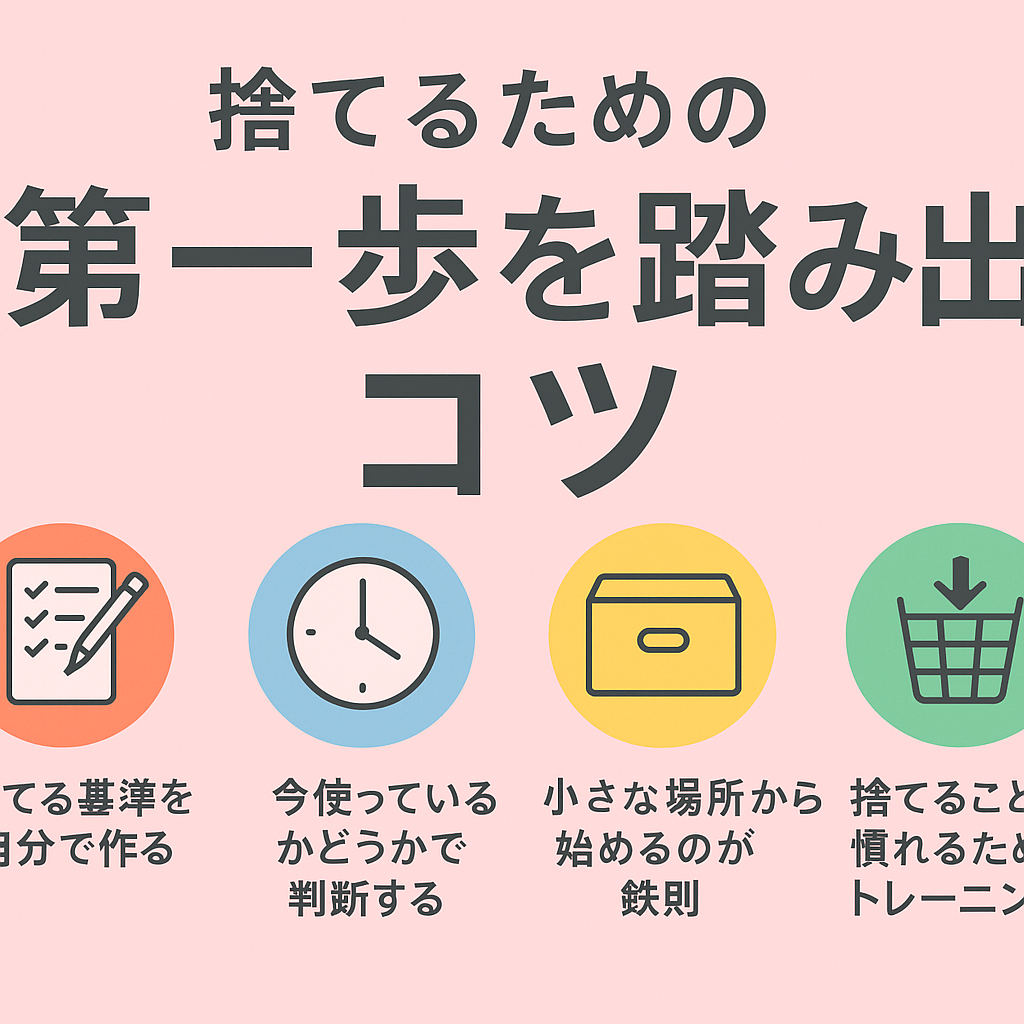

捨てるための第一歩を踏み出すコツ

捨てる基準を自分で作る

片付けを始めるときに最も大切なのは、「自分なりの捨てる基準」を明確にすることです。人によって生活スタイルや価値観は違うため、誰かのルールをそのまま真似してもうまくいかないことが多いのです。例えば「1年以上使っていない物は手放す」「同じカテゴリーで3つ以上ある場合は1つに絞る」といったシンプルなルールを作るだけで、迷いが減り決断がしやすくなります。さらに基準はできるだけ具体的にすると良いでしょう。「洋服なら、着心地が良く今の自分に似合うものだけ残す」「本なら、もう一度読みたいと思うものだけ残す」など、カテゴリーごとに基準を細分化するのです。基準が明確になると、判断の軸がぶれなくなり「まだ使えるから捨てられない」といった迷いを減らせます。自分に合った基準を作り、それを守ることで、片付けは一気に進めやすくなります。

「今使っているかどうか」で判断する

捨てるかどうかを迷ったときの一番シンプルで効果的な質問は「今、それを使っているか?」です。人は「いつか使うかも」と未来に基準を置きがちですが、その“いつか”はほとんど訪れません。たとえば、2年以上使っていない調理器具や洋服は、ほぼ今後も使われない可能性が高いのです。「今使っているもの」だけを残すと、家の中が自然とシンプルになります。さらに「使っていないけど高かったから捨てられない」というケースもよくありますが、使われていない時点で既にその価値は発揮されていません。むしろ場所を取ることで他の生活の質を下げてしまいます。「今の自分の生活を助けてくれているかどうか」を基準に判断すると、物への執着が和らぎやすくなります。未来の可能性よりも「今」を優先することが、スムーズな手放しにつながります。

小さな場所から始めるのが鉄則

片付けや断捨離が続かない大きな理由の一つは、「一気に片付けよう」として挫折してしまうことです。広いクローゼットや押し入れに挑むと、物の多さに圧倒されて途中でやめたくなることも珍しくありません。だからこそ「小さな場所から始める」のが鉄則です。例えば、机の引き出し1段だけ、バッグの中身だけ、財布の中のレシートだけ、といった小さな範囲に取り組むのです。小さい場所なら短時間で成果が出やすく、達成感を感じられます。その達成感が「次もやろう」というモチベーションにつながり、無理なく習慣化できます。片付けはマラソンのようなもので、一気にゴールを目指すのではなく、少しずつ進めることが成功の秘訣です。大きな山を前にして止まるのではなく、小さな石を一つずつ動かしていく感覚を大切にすると良いでしょう。

捨てることに慣れるためのトレーニング

「捨てることに慣れる」という発想も効果的です。人は慣れていないことに強い抵抗を感じますが、繰り返すことで自然と抵抗が減っていきます。そこでおすすめなのが「捨てるトレーニング」です。例えば毎日1つだけ不要な物を選んで手放すという方法。ペン1本や古い雑誌など、小さな物で構いません。1日1つ捨てれば1か月で30個、1年で365個も減らせます。こうした小さな行動を続けることで、「捨てる」ことが特別な行為ではなく日常の一部になっていきます。また、捨てるときには「ありがとう」と心の中で声をかけるのも効果的です。感謝を込めることで罪悪感が薄れ、手放しやすくなります。最初は小さく始め、徐々に慣れていくことが、長期的に物を減らしていく大きな力になるのです。

成功体験を積み重ねる工夫

片付けがうまくいくかどうかは、「成功体験を積み重ねられるか」にかかっています。最初から完璧を目指すと挫折しやすいですが、小さな成功を感じられると自信がつき、継続しやすくなります。例えば、1つの引き出しを整理して「スッキリした!」と感じたり、不要な服を袋にまとめて「スペースが広がった!」と実感することです。こうした小さな成功を意識的に記録しておくと良いでしょう。写真に残したり、ノートに「今日〇個捨てた」と書いたりすると、後から振り返って達成感を味わえます。人は「できている」と実感するとやる気が高まり、さらに行動したくなります。成功体験を積むことは、単に物を減らす以上に「自分は片付けられる」という自己肯定感を育ててくれるのです。これが継続する力となり、片付けが習慣化していきます。

効果的な片付けの実践法

カテゴリーごとに仕分けする

片付けを効率よく進めるための基本は、「場所」ではなく「カテゴリー」でまとめて取り組むことです。例えば洋服ならクローゼットだけでなく押し入れや引き出しに散らばっているものも全部集め、一度に仕分けを行います。これは、同じカテゴリーを一度に目にすることで「こんなに持っていたんだ」と気づける効果があるからです。散らばっていると所有量を正しく把握できず、つい買い足してしまう原因にもなります。また、カテゴリーごとに整理すると「自分の好みの傾向」や「ほとんど使っていないアイテム」がはっきり見えてきます。その結果、取捨選択がしやすくなり、残す物の基準も自然と明確になります。特に衣類や本、書類、キッチン用品など、数が多くなりやすいカテゴリーから取り組むと、家全体の片付け効果を大きく実感できます。

「保留ボックス」を上手に使う

どうしても決断できない物に出会ったとき、無理に「残す・捨てる」を決めようとすると疲れてしまいます。そんなときに役立つのが「保留ボックス」です。これは、迷った物を一時的に入れておく専用の箱や袋を用意し、そこにまとめて保管しておく方法です。ポイントは、必ず「保留期限」を設定すること。例えば「3か月後に見直す」と決めておき、期限が来たら再度中身を確認します。意外とその間に一度も必要としなかったものは、安心して手放せるケースが多いのです。また、保留ボックスは“捨てられない不安”をやわらげる緩衝材の役割も果たします。「とりあえず保留にしていい」と思えるだけで心理的ハードルが下がり、片付けの手が止まりにくくなるのです。すぐに判断できないときこそ、保留ボックスをうまく活用しましょう。

写真に残して手放す方法

思い出や愛着があってどうしても捨てられない物は、写真に残す方法がおすすめです。物を持ち続けたい気持ちの多くは「忘れたくない」という想いからきています。そのため、形を残さなくても記録として保存できれば安心して手放せることが多いのです。例えば、子どもが描いた絵や工作、旅行で買ったお土産などは、写真に撮ってアルバムアプリやクラウドに保存しておくとよいでしょう。デジタルデータなら物理的な場所を取らず、見たいときにいつでも振り返れます。さらに、思い出を家族や友人と共有することもでき、物以上に価値が広がります。写真に残すことで「記憶を大切にしつつ、今の生活空間も大切にできる」バランスを保てるのです。捨てることは思い出を消すことではなく、新しい形で守ることだと考えると気持ちが軽くなります。

1日5分でできるミニ片付け習慣

大掛かりな片付けは気合いが必要ですが、「毎日5分の習慣」にすることで無理なく継続できます。例えば「帰宅したら郵便物を仕分ける」「寝る前に机の上をリセットする」「ゴミの日の前日に冷蔵庫の中を確認する」など、小さな片付けを日常に組み込むのです。ポイントは「短時間で終わる範囲」に限定すること。人は「大変そう」と思うと行動が止まりますが、「5分だけならできる」と思えると続けやすいのです。この積み重ねが大きな変化を生み、気づけば家の中が常に整っている状態になります。また、習慣化すると物が増える前に処理できるため、リバウンド防止にも効果的です。片付けは一気にやるより「日常の小さな積み重ね」がカギになります。今日からでもすぐに始められる、最も実践的な方法といえるでしょう。

捨てる日をスケジュール化する

忙しい毎日の中で片付けを後回しにしてしまう人は、「捨てる日をカレンダーに書き込む」ことが有効です。例えば「毎月第1土曜日は片付けの日」と決めたり、「ごみ収集日の前日に整理する」と習慣化するのです。予定としてスケジュールに組み込むと、「その日にやるのが当たり前」という意識が生まれ、先延ばしを防げます。また、スケジュール化することで家族も協力しやすくなり、一緒に取り組む習慣が育ちます。特に大型のごみや不用品を出す場合は、収集日を逆算して準備できるので効率的です。「時間があるときにやろう」では、結局やらずに終わってしまうことが多いもの。だからこそ、「捨てる日」を具体的に決めることが、継続するための強力な仕組みになります。

捨てられない物との上手な付き合い方

本当に大切な物を選び抜く

捨てられない物が多いときに大切なのは、「本当に大切な物」を見極めることです。すべてを大切にしていては結局どれも大切にできず、埋もれてしまいます。選び抜くときのコツは「なくしたら自分の生活や気持ちに大きな影響があるかどうか」で判断することです。例えば、毎日使う愛用のカップや、人生の転機に関わった大切な本などは残す価値がありますが、ただなんとなく置いてあるだけの物は「大切」ではありません。また、「ときめき」や「安心感」といった感情で残す基準を決めるのも効果的です。数が多すぎると管理ができず、結果として存在価値を発揮できなくなります。大切なものを少数精鋭に絞ることで、その一つひとつをより丁寧に扱えるようになり、暮らし全体が豊かになります。

残す物の置き場所を決める

捨てられない物を持ち続ける場合、置き場所を明確に決めることが大切です。収納の中に無造作に入れてしまうと、結局どこに何があるか分からず、存在そのものを忘れてしまいます。そうすると「大切だから残しているはずなのに活かせていない」という矛盾が生まれます。たとえば、思い出の品なら「思い出ボックス」とラベルをつけた箱を用意し、その中だけに収めるルールを決めます。収納の範囲をあらかじめ決めることで、自然と取捨選択も必要になり、本当に残したい物だけが残るようになります。また、見える場所に置きたい物は、飾るスペースを限定して「ここに収まる数だけ」と決めるのも有効です。置き場所を定めることは、物に「居場所」を与えること。居場所が決まれば、残す物も活かしやすくなります。

減らすことで価値を高める考え方

「大切だからこそ捨てられない」と思う人は多いですが、物が多すぎると逆にその価値は薄れてしまいます。例えば、宝物のように思っているアクセサリーが引き出しの中にごちゃごちゃと埋もれていると、本当に大切なものさえ輝きを失ってしまいます。ところが、数を減らして厳選すると、一つひとつに光が当たり、より大切に扱えるようになります。これは「量より質」の考え方で、減らすことで価値が際立つのです。また、減らすことで「見つけやすくなる」「使いやすくなる」といった実用的なメリットもあります。つまり、物を手放すことは価値を失うことではなく、逆に価値を高める行為なのです。多すぎて大切にできない状態から、本当に大切なものだけを丁寧に守る暮らしにシフトすると、満足感もぐっと上がります。

家族や友人と共有する活用法

捨てられないけれど自分では使っていない物は、家族や友人と共有するのも一つの方法です。例えば読まなくなった本を家族に譲ったり、使わないキッチン用品を料理好きの友人に渡したりするだけで、物は新しい命を吹き込まれます。「誰かが喜んで使ってくれる」という事実は、捨てる罪悪感を軽減してくれます。また、家族内で共有スペースを設けて「欲しい人が持って行っていい」コーナーを作るのも楽しい工夫です。物が循環すると「もったいない」という気持ちも満たされ、さらに人とのつながりも深まります。捨てるのではなく「バトンタッチする」という意識を持つと、手放しやすくなるでしょう。物は誰かの役に立ってこそ価値が生まれるもの。共有の発想を取り入れることで、捨てられない物も自然と流れていきます。

寄付やリサイクルで物を生かす

不要な物を捨てるのではなく、寄付やリサイクルを通じて「次の使い手」に届ける方法もおすすめです。特に衣類や家具、家電はリサイクルショップやフリマアプリを活用することで、必要とする人に再利用してもらえます。また、寄付団体に送ることで、国内外の困っている人の役に立つ場合もあります。これなら「捨てるのはもったいない」という気持ちも満たされますし、社会貢献にもつながります。さらに、リサイクルによって環境への負担を減らせるというメリットもあります。例えば古いタオルを清掃用に再利用するなど、工夫次第で「使い切る」ことが可能です。物を捨てるのではなく「生かす」と考えることで、手放すハードルはぐっと低くなります。自分の手を離れた後の価値を意識すると、納得して物を送り出せるようになります。

捨てることで得られるメリット

空間のゆとりが生むリラックス効果

物が多すぎる部屋では、視覚的に常に情報が溢れているため、知らず知らずのうちに脳が疲れてしまいます。机の上に積まれた書類や、押し入れから溢れる洋服を見るたびに「片付けなきゃ」という小さなストレスが積み重なり、リラックスできません。しかし、不要な物を手放して空間に余白が生まれると、驚くほど心が落ち着きます。空いた床や棚を見ただけで「すっきりした!」と感じ、その安心感が精神的な余裕につながります。心理学でも「整理された環境は集中力を高め、ストレスを減らす」と言われており、片付いた部屋は自然に心の安らぎを与えてくれます。特に寝室やリビングといった休息の場は、物を減らすことでリラックス効果が倍増します。余白のある空間は、まるで深呼吸のように心を解放してくれるのです。

探し物が減ることで時間が増える

「片付けても片付けても物が見つからない」という経験はありませんか?物が多いと、探し物に膨大な時間を使ってしまいます。例えば、毎朝出かける前に鍵や財布を探して数分遅れる、書類を探すのに何時間もかかる、といったことが積み重なれば、年間にすると大きな時間の損失になります。不要な物を捨て、収納をシンプルにすると「探す時間」がほとんど不要になります。残っているのは今必要な物だけなので、場所を決めておけばすぐに取り出せます。探し物が減ることで余った時間を趣味や休息に使えるようになり、生活全体の質が向上します。時間はお金以上に取り戻せない貴重な資源です。物を捨てることは、実は自分の人生の時間を取り戻すことにつながっているのです。

お金の使い方が変わる

物を手放すことを繰り返していると、「本当に必要な物とは何か」という感覚が磨かれます。その結果、衝動買いが減り、お金の使い方が大きく変わっていきます。例えば、これまで「セールだから」とつい買っていた洋服も、「結局着ないまま手放すことになるかも」と考えるようになり、本当に欲しいものだけを選ぶようになります。また、物が少ないことで収納用品や無駄な買い替えも減り、支出の削減にもつながります。さらに、少数精鋭で気に入った物を使うようになると、一つひとつを長く大切にする習慣が生まれ、結果としてコストパフォーマンスも高まります。捨てることは単に「物を減らす」だけではなく、「お金の使い方を見直すきっかけ」になるのです。シンプルな暮らしは、家計の健全化にも直結します。

心のストレスが減る心理的効果

物が多い環境は、それだけで心に負担を与えます。部屋を見渡すたびに「片付けなきゃ」「どうにかしなきゃ」というプレッシャーを感じ、罪悪感が生まれることも少なくありません。逆に、不要な物を手放してスッキリした空間で過ごすと、気持ちも前向きになります。「やらなきゃいけないこと」が減り、自己肯定感も高まります。心理学では、片付けは「環境コントロール感」を高める行為だとされ、自分で環境を整えることができるという感覚が安心感につながるのです。また、物を捨てることで過去への執着から解放され、未来に意識を向けやすくなるという効果もあります。片付けは心の整理そのもの。物を減らすことは、ストレスの原因を減らすことでもあり、精神的な健康を守る強力な方法なのです。

シンプルライフで得られる幸福感

最終的に、物を捨てることの最大のメリットは「シンプルライフによる幸福感」です。物を減らすと、自分にとって本当に必要なものや大切な価値観が明確になります。少ない持ち物に囲まれる暮らしは「不便」ではなく、むしろ「自由」です。管理に追われる時間が減り、自分の好きなことに時間とエネルギーを使えるようになります。また、物を減らすことで得られる「軽やかさ」は、人生全体に影響します。旅行や引っ越しも身軽にでき、変化に柔軟に対応できるようになるのです。さらに、物欲に振り回されないことで「持っているもので満足できる心」が育ち、日常の小さな幸せを感じやすくなります。シンプルライフは、ただの片付け術ではなく「幸福感を高める生き方の選択」なのです。

まとめ

「捨てられない」と悩むのは、多くの人が抱える自然な心理です。しかし、その心理を理解し、小さな一歩から行動を積み重ねていけば、誰でもスッキリとした暮らしを手に入れることができます。カテゴリーごとの仕分けや保留ボックス、写真に残す工夫などを取り入れながら、自分に合ったペースで進めることが大切です。捨てることは単なる物の処分ではなく、心と時間とお金を取り戻す行為。そして、シンプルライフという新しい価値観を得られる入り口でもあります。もし今、家の中の物に圧倒されているなら、今日から小さな一歩を踏み出してみてください。きっと未来の自分が、その選択に感謝するはずです。